陈永新:千里独行记 -威尼斯5994

一

二oo六年底,进京经商。虽说此前无数次进京,总算是去出差,没有归属感。此番驻扎下来,心里居然多少有点成为北京一分子的得瑟,到西城区的二龙路派出所办了暂住证后,更加剧了这种没来由的自豪感。

我进京时已是中年,大小算个小老板,也就没有了京漂的艰辛。

北京是个大气、包容的城市,彼时还未有摇号政策,凭暂住证就可买车上牌,安顿下来后根据朋友建议,在北京开别克奥迪为宜,我一想奥迪是官车,小商人不去凑这个热闹了,就买了一辆别克林荫大道代步。两年后因太喜欢飚车回诸暨,就又买了一辆跑车。此后千里独行,往返北京诸暨间十一趟。其中有些趣事,实录如下。当然,文章中会沿袭我一贯风格:从无半句虚言。

二

从北京到诸暨,走京沪高速,我从办公室设导航,目的地诸暨家里,显示里程为1383公里。正常情形下,我都是朝发夕至、一骑绝尘,直把北京诸暨当作上下班般轻松,早上七点左右出发,中途三次跑进服务区加油,山东德州、江苏徐州服务区各吃两个粽子,晚上八点就在诸暨北门头吃上了我牵挂已久的咸菜肉丝面。

有一次却横生枝节,惊出一身冷汗。

那次从北京出发时已是下午两点,原打算开到京沪中间的临沂投宿,没想到刚开出河北地界便碰上了南方从未见过的团雾,车子几乎是像钻进了热气腾腾的蒸笼完全被雾罩住,能见度不足五十米,我情急之下,开大灯、双跳灯毫无作用。奇怪的是:大概北方人对此团雾早已习以为常,高速公路也不封闭,更可怕的是:后面的大客车、大货车照旧一路鸣笛,擦着我车身呼啸而过。这样的情形持续了大半个小时,我心惊肉跳,心想今天可不要命毕于斯,几乎想弃车翻越护拦脱离险境,终究是舍不得新买的跑车,咬咬牙仍以二十码不到的速度往前挪动,已是隆冬,我身上却已被汗水湿透,冰凉冰凉。

后来急中生智,决定就近找出口下去,却因为能见度太差,根本看不见出口的标志,只能立即打开那老式的车载导航,搜索到最近的出口为山东禹城,战战兢兢再开了十多公里,看着导航箭头提示向右转出口,也看不见路,就这样摸索着出去,开过匝道,看见出口处那“禹城”两字,几乎是死里逃生感觉,开过出口,靠边停了下来,人都瘫软掉。

进到城里,找到一家宾馆,住下来,先洗去一身疲惫惊恐,打开电视,山东新闻恰巧在播:今日京沪高速山东境内因大雾发生多起汽车追尾事故,已造成人员伤亡。

我一看,连呼菩萨保佑。

此时已是晚上九点,惊魂甫定的我才感觉肚子饿了,便再也不愿开车,打的找到一家小饭馆。

掀开那北方特有的厚厚的塑料片门帘进去,热气腾腾,有火锅里升腾的,也有一大帮三五成群的汉子口中吞云吐雾。桌子都已坐满,我又不愿再去这陌生的地方另找饭店,小柜台前面的小桌子上坐着店老板,正就着一碟花生和几片皮蛋在独自喝酒,见我进退两难,便招呼我:你要是不计较,便在这小桌子上与我挤一下得了?

我求之不得,立即落座并点了三菜一汤。

两人就开始有一搭没一搭聊天,我说了高速公路上的历险记,他说你命真大,便倒了他自己瓶中的啤酒给我倒了一杯,我也不客气,一口干了,然后不当自己是外人地夹了他面前的皮蛋和花生米,随后觉得尴尬缩了手,那老板却笑着说没事,出门在外都是朋友。

待我点的菜上来,也拼命往他跟前推,让他也不要客气,那人也实在,再往我杯中倒酒,一来二去,觥筹交错间,似乎已是老朋友。

临走时已是半夜,结账时吧台说七十块,我拿出一张百元钞,说别找了,就算刚才老板吃的我请。老板一看大呼不行,从吧台老婆那里拿回钞票硬塞给我,说:你浙江人这样到禹城真有缘份,今天算我请客。

我当然不干,两人扭着胳膊推进推出,总算是我硬要老板娘收下了这钞票。

摇摇晃晃走出店外,人已微醺,几杯啤酒当然不致如此,关键是在这举目无亲的禹城,在如此惶恐情形下的驻足,因为这家小饭馆,因为这好客的老板,我心中涌起了无限的暖意……

可惜,没记住那店名,也没留老板号码。但十多年过去,却是始终没有忘记。

三

另一次虽无历险,却堵了个昏天黑地,足足在原地堵了七个小时,仍是在山东境内,具体属哪个地段已不记得。

那天一早出门,因为前一日老家江藻一个小伙伴钱伟苗给我打电话,说有一个三斤多重野生鳖,让我回来时吃,我告诉他:明天赶到你家吃晚饭。

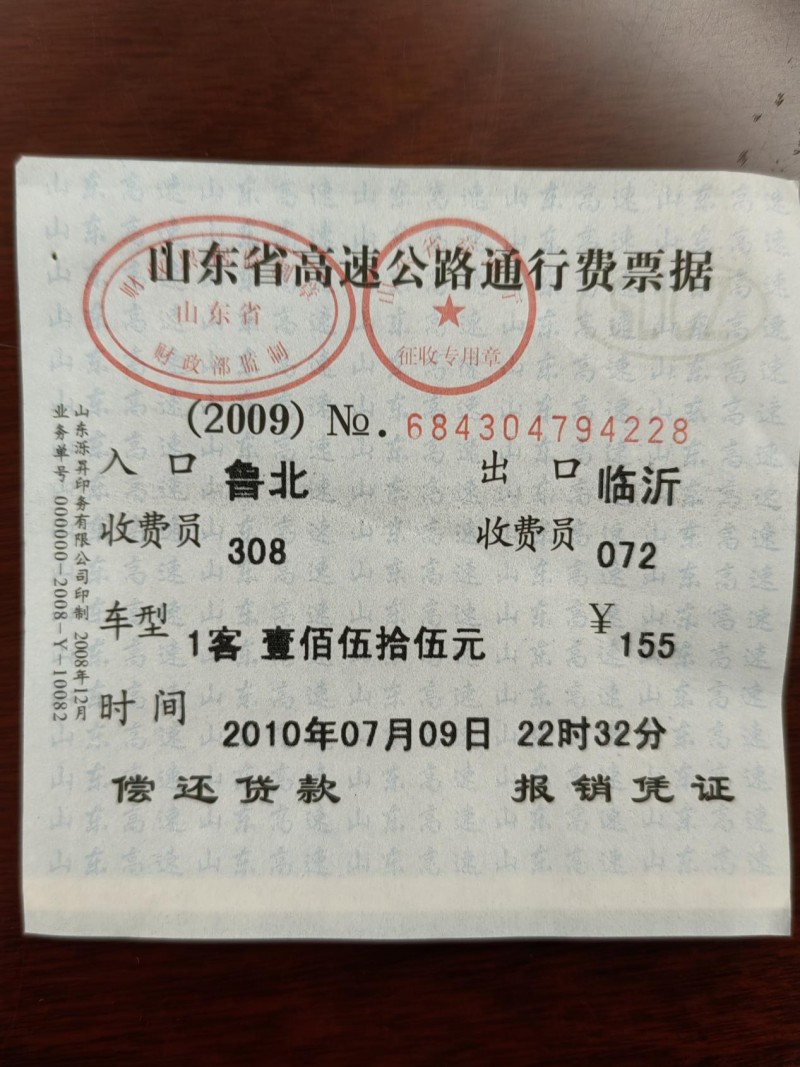

心中惦记着那野生鳖,一路风驰电掣,逢车必超,因前方提示堵车,临时改道经天津至河北黄骅再由鲁北入口进入山东境内还不到上午十一点,却见前方排起了长龙,心中暗暗叫苦,不甘心,步行几百米问前面的司机,说修路加车祸,已堵了三个小时。

我无奈,只得踅回车边晃悠。

在堵车的一众大小车辆中,一辆红色的法拉利跑车还是显得突兀,大都啧啧称赞几句后离开。

后来上来两个一口上海腔戴眼镜的三十多岁年轻人,上来就说:老板派头蛮大么,法拉利430,最普通那款。

我心下不悦,告诉他:这是07年的新款,最普通款是f360。

那两个上海人看我不大客气,便装作内行人地绕车一圈,指指点点,嘴上嘀嘀咕咕,说:法拉利又怎么啦?堵车在这里还不一样跑不起来,就是最普通那款么,牛哄哄牛啥么事?

我一听,舌绽春雷,用上海话猛喝一声:

“上海佬做啥格白出在行人(上海话意即充内行、会来事之意)?阿拉车子哪怕最普通款,你那个破车总要二十辆来抵我一辆。”(因为我早已看见他们从什么车上下来)

上海人吓了一跳,上来拍拍我肩膀,说:朋友!讲话介呛做啥么事?火气勿可太大。

我挥手拍开了他,说:你们来招惹我的,我愿意跟你们说话了吗?

上海人看遇到的不是善茬,悻悻离开。

几番折腾下来,一看已是下午四点多,肚子饿得咕咕叫,本来想一口气赶到江藻吃晚饭的,车上也没带什么吃的,前不着村后不着店的高速上真是犯了愁,饿得眼冒金星时,人穷志短,心生一计,便佯装四处探寻,问:刚才不是有人在卖茶叶蛋吗?怎么一晃不见啦?那两个上海人口中嚼着点心,脸上露出不屑,我也不搭理他们,心想你们就是送给我也不要。

终究是好人多,待我问到后面两个开工具车,车门上写着“山东日照xx公司”字样的两个小伙子迎了上来,他们问:老板你是肚子饿了吧?这里哪有什么卖茶叶蛋的?我们车上有天津麻花,你拿去充个饥。我千道万谢只肯拿一根,他们却硬把整包塞给了我,说你这么大个子一根麻花当塞牙缝了。

我满怀感激,狼呑虎咽地吃下这香甜无比的麻花,觉得蛮像我们诸暨人小时候吃的“油伞子”,但饥饿中的麻花,味道好过油伞子不少。

在车内正大快朵颐间,忽然有人敲打车窗,原来是刚才那送我麻花的小伙子跑回工具车内拿了两瓶矿泉水送来,说:这干巴巴的麻花没有水怎么咽得下?

我一时感激得说不出话来。

那两个小伙子又好奇地问这是什么车?我告诉他们以后,两人脸上露出憨厚笑容,拍拍我肩膀,说:哎呀,这么大老板,今天遭罪受委屈了。

我紧紧地搂住了那两个小伙子肩膀。

不久车流开始蠕动,那两个小伙子迅速跑回去启动车子,钻进车门前,两人还在拼命向我挥手。

这一幕过去十多年,仍是历历在目。

可惜!匆忙间我递给他们的名片,让他们有空联系我,但是,我从未接到过两位敦厚小伙子的电话。

自此,我对山东人的好感,简直无以复加。(写于二o二四年一月二十三日)

(作者简介:陈永新,《寻找飘荡的忠魂》文章作者,大公报大公网同名抗战纪录片总策划、总制片人、主持人,大公网、浙江日报特约撰稿人,浙江诸暨远征大酒店董事长)